窗户的历史从古至今

雍正年间,广州的对外贸易日渐繁荣。每年夏秋之际,计有进二十条西洋贸易大船到港,分别来自英国、法国、荷兰,奥地利和瑞典。这些大船前来购买中国的茶叶、瓷器和丝绸,虽然船上带来的基本上都是白银,一般是三至五吨重的西班牙银币,但是也有一些西洋物产,比如呢绒,钟表等,其中有一样比较特别的物产,就是玻璃。

当年承接外洋船广州贸易的洋货行行商,基本上都是来自福建的熟手商人,家资巨富,在广州城外西南角所建造的洋货行,规模十分巨大。行外有店铺,行内有巨大的仓库,货场,还有靠江边的专用码头。洋货行旁边,还建造了专门的庭院,既有对外的独立门户,有可以直接通往洋货行。庭院内至少是一栋两层建筑,格局和当时的民居大不相同,乃是专供外洋船租用,作为外洋之人在广州贸易时候的居停购物之所。

既然是夷馆,所以建筑格局相当洋化。洋货行依江而建,所以靠江边,通常还建造有一个很大的阳台。两层楼房,也是当年广州城内外绝无仅有的新颖形式。洋货行的行商最早进口玻璃,大概就是为了建造夷馆所用;二楼窗户装上玻璃,十分气派洋气。这种夷馆建造得相当完美,也很值得;当年外洋船租用这样的一个庭院,一个贸易季节,要花近一千两白银。

玻璃用起来之后,自然是有人眼馋。但是行商们一来都是没有功名的白丁,二来都是来自福建的土佬,雍正朝初年,官府和广州的士绅,基本上是看不起他们的。用现代的话说,那些和洋人打交道的福建人,包括行商、通译和买办,都是主流社会之外的人。因此玻璃一物,虽然在雍正初年即有进口,但是使用十分局限。

雍正七年,公元一七二九年,雍正皇帝起复遭到罢免的原广西巡抚,满洲上三旗包衣奴才祖秉圭,出任粤海关监督一职。祖秉圭之前,粤海关监督一职,一直由广东巡抚兼任;从祖秉圭起,单独任职,名义上是户部所派遣的官员,其实是直接秉承内务府的指令;祖秉圭官居二品,兼监察御史衔,而且有密折直奏之权,无论是权势地位,均不亚于广东巡抚。

祖秉圭和前任粤海关监督,广东巡抚杨文乾的作风大不相同。一是专心为内务府搜罗奇珍异宝,二是因为要办好差使,加上贪心大炽,所以和这些富裕的福建佬,打得十分火热;特别是和当时最大的洋货行,广顺行的行商陈寿观,关系好到了称兄道弟的程度。这样一来,行商那里有什么好东西,祖秉圭自然都十分熟悉。一来二去,这玻璃就成了祖秉圭进贡的好东西了。

据清宫档案记载,雍正九年,祖秉圭送往宫中“大玻璃片一块,长五尺、宽三尺四寸,随白羊绒套木板箱”。这等大块玻璃,万里迢迢来自欧洲,再由陆路小心运到京城,倒也实在是不可多得之物;皇上龙心大悦,不在话下。雍正年间皇宫之中开始使用这种进口的洋玻璃,结束了中国历史上几千年一直用纸糊窗户的历史。如此说来,这祖秉圭算是相当有功劳的。

但是万里迢迢,专人护送大块平板玻璃到北京,毕竟是劳师动众的大事情;只有皇上才享用得起。祖秉圭在北京,皇亲国戚当中的三大爷四大妈向来对之十分照顾,现在有了海关监督这样的美差,自然十分想着报效些特别的好玩意。这样一来,进口的平板玻璃,终于摇身一变,成了北京城富贵之家的玩物,称为玻璃围屏。

所谓玻璃围屏,就是雇用精细的广东木匠,用上等硬木,如紫檀花梨等,制作一个木头架子,精雕细琢。然后把进口的玻璃片镶嵌起来,这就成了一幅围屏。然后再请高明的画匠,在玻璃上面画上山水人物,栩栩如生。这样的一幅围屏送到北京,那些王公贵族无不喜爱。这围屏制作最早是否出自祖秉圭的主意,倒也不得而知,但是祖秉圭数次进贡玻璃围屏,另外大量制作,分送北京的三大爷四大妈,的确是有稽可查的事情。如雍正九年四月,给皇上送去玻璃围屏二架,计二十四扇;皇上想来很是喜欢,特意下旨,交内务府总管海望收藏。一时之间,玻璃围屏成了王公贵族家中最显赫的摆设。

这种把进口的西洋玻璃,改成珍玩的办法,倒也十分别出心裁。日后广州出了不少著名的木匠,甚至有进宫中造办处,成为一代名匠之人。有清一代,广州的玻璃画居然蔚为大观,特别是仿照西洋笔法,在玻璃上描画人物肖像,更是成就不斐。如乾隆年间广州的著名行商,三品顶戴的潘振成,他在乾隆中叶送给瑞典东印度公司大班的玻璃肖像画,至今挂在瑞典哥德堡的历史博物馆里,画工十分精良,人物栩栩如生。木器制作和玻璃画的成就,和玻璃围屏的大量制作,应该也有相当关系。

却说祖秉圭,因为将玻璃围屏大量送往北京的三大爷四大妈,自己倒是落下了巨大的亏空。雍正十年秋天,祖秉圭被革职锁拿,追查出来的贪贿总数有十五万两之巨,但是抄家追索,祖秉圭却只能归还二万二千两银子。许多银子,都变成了玻璃和玻璃围屏,送到了北京。这自是后话。

档案记载,其实康熙三十四年内务府曾经设立过玻璃作坊,由传教士指导技术,仿西洋之法制造玻璃。但是这个大内作坊技术很不过关,做出来的玻璃一塌糊涂,想来这玻璃作坊也就很快流产了。宫中真正使用玻璃,并且在北京富贵人家流行用玻璃制作的精致围屏,当是粤海关监督祖秉圭一手推动,使用的乃是广州进口的西洋玻璃。时在雍正七年至十年之际。

中山古镇的历史

灯饰之都中山古镇的发展历史

近几年,古镇的变化有目工赌,到目前为止,古镇镇已拥有大小企业近1万家,古镇灯饰占国内灯饰市场份额七成以上。如今的古镇,已是世界上当之无愧的最大的灯饰生产和销售基地。23年前,若有人要给中国评选贫困乡镇的话,中山市古镇镇肯定要名列其中;23年后的今天,中国若要在几万个乡镇中评选一百个富裕乡镇的话,中山市古镇镇又肯定名列前茅。为此,许多国内外专家对中国灯饰之都———中山市古镇镇的巨大变化百思不得其解。

从各种硬件条件来说,地上地下资源、交通、文化遗产、传统产业等等,中山市古镇镇都不具备明显的优势,惟一的优势就是这里的人。从古镇镇的风土人情和它的历史沿革来看,这里的民众和珠三角其它乡镇的民众差别不大,最大的差别是这个小镇上出了几个很了不起的人物,比如:古镇镇党委书记吴润富、华艺集团董事长区炳文和总经理区锦标、胜球灯饰董事长区成聪和区成标、百佳集团董事长蔡永权、原国贸大酒店投资商何先生等一批优秀的致富领头人。在这些领头人当中,身为古镇镇党委书记的吴润富对古镇的发展又起了决定性的作用。 13年前,古镇镇在全中山市的乡镇经济排行榜上还是倒数第五名。为了改变古镇镇贫穷落后的面貌,时任古镇镇镇长的吴润富便制订了“工业立镇”的战略目标。围绕这一目标,他开始出台了一系列的“经营城镇”新举措,比如:挑选一批致富能手当村官;为了鼓励本镇有文化的青年办灯饰企业,村委会和镇政府专门出台了一系列银行贷款担保政策;为解决本镇和外来投资者办厂的土地问题,镇政府先将大片土地从农民手中买下,经过统一规划后,再将土地卖给需要办厂的企业,这种做法不仅避免了投资者与当地农民的征地纠纷,同时也给镇政府财政带来了一大笔收入;为了改变企业经营者和村干部的思想观念,镇政府每年都要统一组织几批人到一些发达的国家和地区去考察学习;最值得一提的是,为了培育古镇的灯饰产业,提升古镇灯饰产业的国际地位,吴润富力排众议,在1999年顶着各种压力举办了中山市有史以来的第一次国际性展览会等等。这一切都充分体现了吴润富卓越的管理才能和超前的战略眼光。 如今的古镇,无论是产业规模、市政建设、经营环境、区域品牌和投资环境,还是人文环境等方面,都走在全国优秀乡镇的前列。可面对来之不易的这一切,古镇人没有骄傲,因为他们都知道,古镇离“世界灯都”还很遥远,古镇的灯饰产业正面临着一场由量变到质变的生死革命;他们都知道,古镇人要想在国际舞台上技压群雄,就必须不断地完善自我,只有这样,古镇的辉煌才能得以延续。 我们期待,勤劳智慧的古镇人再经过10年的艰苦努力,最终将“世界灯都”的桂冠摘到古镇,为国家、为民族的昌盛再立新功!

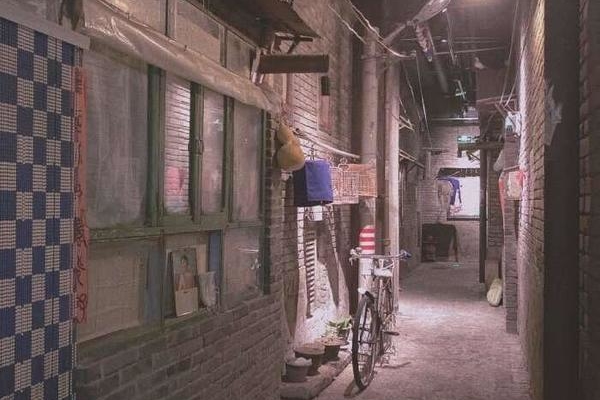

重庆磁器口的古镇简介

磁器口是重庆市沙坪坝区一个古镇的称谓。它东临嘉陵江,南接沙坪坝,西界童家桥,北靠石井坡。磁器口总面积约1.18平方公里,人口1.8万人。1998年磁器口古镇被国务院确定为重庆市重点保护传统街,2010年入选中国历史文化名街。

磁器口古镇位于重庆市沙坪坝区嘉陵江畔,始建于宋代,面积1.5平方公里,东临嘉陵江,南接沙坪坝,西界童家桥,北靠石井坡,距主城区3公里,是历经千年变迁而保存至今的重庆市重点保护传统街。

磁器口古镇拥有"一江两溪三山四街"的独特地貌。马鞍山踞其中,金碧山蹲其左,凤凰山昂其右,三山遥望,两谷深切。凤凰、清水双溪潆洄并出,嘉陵江由北而奔,江宽岸阔,水波不兴,实为天然良巷。

1997年,重庆新发行的一套《最后的回忆》地方磁卡,与解放碑、通远门、临江门并列的就是磁器口大码头。作为嘉陵江边重要的水陆码头,曾经"白日里千人拱手,入夜后万盏明灯"繁盛一时,被赞誉为"小重庆",是重温老重庆旧梦的好去处。

古荥镇历史

古荥镇即历史上荥阳故城的所在地,早在春秋、楚汉时,此地即为兵家必争之地,由此,这里留存有多处历史遗迹,因此,此域相对彼地,多了一些历史文化含量,郑州市惠济区古荥镇 进入古荥镇,映入眼帘的不是青砖黛瓦、朱栏翘檐的古街、古巷、古楼舍,而是一色的瓷砖外贴平顶楼房,与其他中原乡镇街区构建、模式无异。

由古荥镇主街西段向南拐数百米,田野处隆起一条状土丘,粗粗大大,由北朝南笔直延伸。一路前行,到达一豁口处,随同记者的古荥村民耿永卫让车停下,他下车后直往一土坡方向走去,身体前倾,双手攀援,由陡坡吃力而上,其他人尾随而至。此时脚下已是荥阳故城的西城墙。

当记者站在高大的古城垣上时,天际灰蒙阴霾,也许是这种单调的色彩见得多了,无从给人以遐想,而荥阳故城的荒凉美、沧桑感,也正于遐想之中陶我一醉。因为,它已失去原貌,只是陈迹。

城脚下有一村民说,20年前还有人在城垣上种庄稼,收成不好,也就没人再侍弄它了。古城墙多半残存,东墙早年已被济水泛滥冲毁,现已平整改作了良田,在人均不足1亩耕地的古荥镇,农民惜土如金。南墙的东端,农户竟把房舍盖在墙体翼侧的倒塌处。

不过,与城墙西北一段所遭受的厄运相比,古荥城墙实在是幸运得很。那里的农民无所顾忌地在长城墙根挖掘取土,回家垫牲口圈。据说,当地人认为那是熟土,好使。荥阳故城痛失原貌,毁坏于古代战事有多少不得而知,而如今的人为毁坏又有多少更让人扼腕不已。

我们姑且相信它今天的形貌是自然力之为,它是渐进的,迟早也会被风化为一条地垄,一条土埂,然后淹没在一片庄稼地里,断了子孙登古城墙的雅趣。在去了西墙外的汉代冶铁遗址后,看到遗址被包围在房屋内,以求很好庇护的样子,欣然之后,又觉得没了味道。据当地人讲,冶铁遗址盖了房,进行了保护,却少了一份空旷无碍的感觉美。闻言,恍然找到失去“味道”的依据。

凡陈迹,都有沧桑感,若是缺乏对某一文物陈迹史料的了解,它本身所蕴藏的文化难以与观赏者心灵贯通、释放,那你眼里所及的,是什么,也就是什么了。多数人的审美还是感觉“原状”比陈迹有看头。今天我们在山海关老龙头长城、金山岭长城、八达岭长城看到的城墙,都属于“整旧如旧”保持原状的。

荥阳故城有无恢复原始状态的必要,还没有人将此提到议事日程上,河北有一段长城正在修复,承修者把原有的残墙涂得白灰一片,或在砌筑新墙时把老墙拆除,一些专家认为,这哪里是“修我长城”,分明是“毁我长城”。

按照文物工作者的观点:不破坏就是保护。荥阳故城还是空留陈迹的好,它的感觉之美、遐想之美,一如中国古人望天空看云彩组合而自娱,多半要靠自己的心境了。

登高望远,极目处依稀可见南城陈迹,据新版《郑州文物志》载:古荥阳城初建于战国,呈长方形,南北长2000米,东西长1500米,与郑州商城面积相当,同为夯土版筑而成,但墙体(高宽)相较,荥阳故城略大于前者,而以历史价值来讲,有“中华第一城”尊号的郑州商城高于后者,不过,就其历史的事件性、故事性而言,后者无疑多一层文化积淀。

58岁的耿永卫说,楚汉相争时,刘邦便是从这西城门悄悄逃逸,其替身纪信则率众出东门诈降。现古荥镇纪公庙村有纪公庙一座,就是缅怀纪信的。当地人说起纪信,如数家珍,敬仰有加。纪公庙村的王全成老人讲:古荥闺女出嫁单单就不打西门出,是个回避,也含敬意。