LoцeYΘЧ

朋友支持你,赐予你勇气:大胆的去表白吧! 用行动和语言证明你的爱!

請問有人知道“豔跟艷”有區別嗎?

艳的古体字:艷、豓、豔。

这些也叫异体字,我不知道它们有什么不同,这里有一篇文章,希望能帮到你。

魏达纯 2003-10-4 15:43

异体字一、异体字

汉字决不是哪一个人造出来的,而是不同时代、不同的人在不同的地方运用多种造字法造出来的。因此,同一个汉字就完全可能造出不止一种形体来。同一个汉字却有不止一种形体,这几个汉字之间就构成了异体字关系。人们往往熟悉其中一种常见的形体,而对其它写法感到陌生,甚至不认识。但这种异体字现象也是古籍中客观存在着的。如果不认识这些异体字,就无法把这篇文章继续读下去。既然异体字的存在是阅读古书的障碍,当然有必要加以排除。也就是把异体字识别出来,找出它所对应的规范字来。古书中有些字的异体是颇有些故意为难人的味道。例如:

西汉淮南王刘安撰有《淮南子》一书,其中有一篇的题目是“墬形训”,这“墬”是什么字?其实就是“地”的异体。

又如敦煌变文中经常出现这个字:飰,其实就是吃饭的“饭”字的异体。

古书中的异体字由于不同作者书写习惯的不同,而呈现出多样性。例如班固在《汉书》中写“草”字一律写成“屮”。

异体字的形成大致有以下多种情况:

(一)造字方式不同而致,如

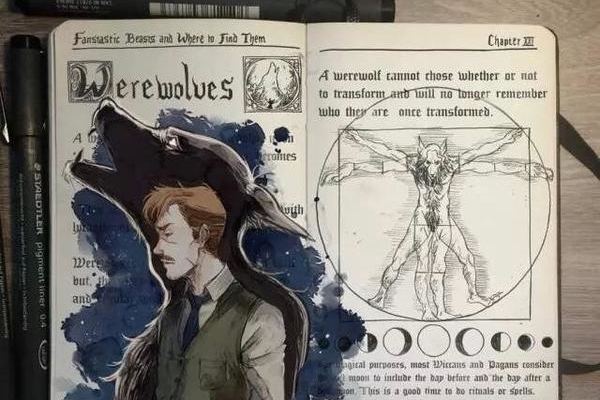

泪—淚 岩—巖 羴—羶 创—刅 豓—艷—艳 兂—簪 匊—掬 馽—絷 烖—灾—災

(二)使用意义相近或相通的义符,如:

喻—谕 歎—嘆 啸—歗 徧—遍 鷄—雞—鳮 善—譱 咏—詠 蚊-蟁-螡

蜘蛛—鼅鼄 暖—煖

(三)从不同角度选用义符,如:

雰—氛 涶—唾

婿—壻 嗣—孠 韈—袜 睹-覩 唇—脣 瓶—缾

明—朙

(四)使用读音相同而形体不同的声符,如

萱—蕿-藼 藻—薻 嚼—噍 饷—飨 线—缐 蝶—蜨

(五)楷化后产生不同的形体,如:

温—溫 前—歬 煮—煑 春—萅—旾 回—囬—囘

(六)部件位置不同,如:

够—夠 甜—甛

炎—炏

(七)繁体字与简化字之差异,如:

雧—集 棄—弃 星—曐 网—罔—網 灋—法

(八)义符重复而致异体,如:

采—採 厵—厡—原—源 暴—曝 桼—漆

(九)封建皇帝对文字的直接干预,如

辠-罪 照—瞾

(十)点画位置的差异,如

凡—凢

总之,不管一个字有多少种形体(写法),它们之间仅仅是形体不同罢了,读音、意义完全相同,可以无条件地互换。这是与前面说到的通假字、古今字最大的区别点。

怎么知道一个字是通假字或是古字、异体字呢?可以通过三条途径:

第一,直接读古书,可明显发现有些字古代的确还没出现,在古书中不存在。古书,特别是那些版本较古老的、校勘很认真的古书,是很注意保持原貌的。我们知道,我国的古书在印刷术未产生前是靠人们手工抄写流传的。古时的读书人对古书是很敬重的,特别是对那些所谓“经书”,简直奉若神明。甚至到了明知它的错的,抄的时候也仍然照抄,不敢“径改”。即使到有了版印书籍,人们在刻印古书时一般也很注意,尽量保持古书原貌,不会随意改动它。因此,我们在读先秦古书时,就很容易发现,有些字在先秦还没有。比如上面举的喜悦的“悦”,以及生熟的“熟”、边境的“境”、坠落的“墜”、悬挂的“懸”、智慧的“智”等等,都无法在先秦经书中找到。为什么?就因为在先秦这些字还没造出来。那么,要表示这些意思怎么办呢?就只好写它们的古字。即

悦——说

熟——孰 境――竟 墜——隊

智——知

例如:

1、冉求曰:“非不说子之道,力不足也。”(《论语•雍也》)

2、宰夫胹熊蹯不孰。(《左传•宣公2年》)

3、亡不越竟,反不讨贼,非子而谁?(同上)

4、豖人立而啼。公惧,隊于车,伤足,丧屦。(《左传•庄公8年》)

5、失其所与,不知。(《左传•僖公30年》)

像这样读的古书多了,就自然会感觉到哪些字在上古还没有,是在汉代以后才陆续出现的。

第二,通过读古注和清人笔记、札记,识别通假字、古今字等。

我知道,前人对较为重要的古籍,几乎都做过注释。注明通假字、古今字和异体,也是注释的一项重要任务。例如:

《论语•八佾》:“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。”古注:“亡,古无字,通用”。也就是这里不能理解为“死亡”的“亡”而应理解为有无的“无”字。

宋朱熹《大学章句》:“所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。”朱熹注:“谦读为慊,苦劫反。”这“读为”术语是专门用于指明通假的,在这里就是指出“谦”是个通假字,在句中应读为“qiè”,意思是“满足”。王力先生在讲解《古书的注解》(P617)时明确指出:“读为、读曰这两个术语是用本字来说明假借字。”

需要注意的是,随着时代的发展,有些古代的通假字的读音发生了变化,不再与本字同音了。而汉字本身的表意性,又往往使人容易从字形角度去考虑一个字(词)的意义,然而对通假字恰恰要摆脱字形的束缚,应从语音角度去把握其意义,因此,稍不注意,误认通假字的情况在古代也是经常见到的。例如《左传•隐公元年•郑伯克段于鄢》中“庄公寤生”,晋朝的杜预在注释《左传》时就误解“寤寐而庄公已生”,即一觉醒来,发现孩子已经生出来了。因为如果按照本义理解,“寤”是“寐觉”,即睡醒。可是,这样解释与下文不谐调,既然如此轻易把庄公生下来,为什么姜氏夫人还不喜欢他呢?古人也觉得讲不通,于是有多位古人强为之解。如:应劭在《风俗通》中解释说:“儿生而能能开目视者曰寤生”,也就是孩子是睁着眼睛出生的。但这种说法显然也是错误的。没有胎儿是睁着眼睛出生的。这个问题直到清代的黄承吉才得以解决。他在其笔记《字诂

义府》中指出:“寤当与牾通,牾,逆也。凡生子首出为顺,足出为逆,至有手及臂先出者,此等皆不利於父母,或其子不祥,故世俗恶之。庄公寤生,是逆生也。逆生则产必难,其母之惊且恶也宜矣。”司马迁在《史记•郑世家》中叙述庄公出生时也说他“生之难”,可见黄生的解释是正确的。

古人在笔记、札记中往往注意对通假字的识别,如高邮王氏父子的《读书杂志》、《经义述闻》中往往有对通假字的精彩论述。是很值得注意的。

第三,通过查《说文解字》一书,认识古字和异体字。

《说文解字》是东汉许慎在公元100年完成的文字学巨著,许慎用了毕生精力来撰写它。许慎本人精通五经,他字叔重,故当时人称之为“五经无双许叔重”,他的儿子许冲在献《说文解字》给皇上的表中说:“六艺群书之诂,皆训其意,而天地、鬼神、山川、草木、鸟兽、昆虫、杂物、奇怪、王制、礼仪、世间人事莫不毕载。”因此收字是相当全的,共收了9353个字。还列出了重文1163个。这1163个“重文”可以说都属于古字或异体字。《说文》一书毫无疑问是许慎对东汉以前的文字首次作了全面地总结。那么,《说文》中都不见的字,当然是许慎以后才出现的,当然是今字。然而,实事上,后起字(今字)的产生决非一朝一夕,从先秦到东汉许慎的三百年间,肯定也出现了不少后起字。所以在《说文》中也出现了一些先秦古书中没有的字。例如 共供 辟避 知智 昏婚 田畋 反返 等字,后一个都应该是今字。因为在先秦多出现第一种形式,罕见甚至不见后一种,但在《说文》中也收录了。它们无疑是在汉代才产生的。还要指出的是,有些先秦古书无疑是被后人改动过的。如在《孟子》一书中,今字就特别多。为什么呢?因为这部书被尊为“经”的时代最晚,它是在宋代才被定为“经”书的,在此之前,它只是一般的“子”书,因而人们在传抄过程中对它的字肯定改动较多,即用人们惯于接受的今字去替代那些在今人看来已不大熟悉的古字。如在《孟子》中就能见到悦字、境字等。

在《说文》中,许慎既列出了一个字的通行的写法,又往往列出了它的古字和异体,即所谓“重文”。如在恐惧的“懼”下就列出另一种写法:愳,古文。即愳与懼构成古今字关系。

又如荡漾的“漾”后面又列出它的古字:瀁,古文从養。

又如《说文•永部》:“衇,血理分,邪行体者。脉或从肉。”即血脉的“脉”字有的写成“衇”,有的写成“脉”,两个字之间当然是异体字关系。

《说文•雲部》:“霒,云覆日也。从雲今声。侌,古文或省。”也就是古字省略了上面的“雨”,只写了表音部分的“云”。

《说文•鱼部》:“魝,乌魝,鱼名。从鱼则声。鯽,魝或从即。”也就是“魝、鯽”构成异体字关系。实际上许慎还告诉我们:古代“则、即”二字是同音的。

第三,通过今人的注释用语识别今字。

在对古籍进行整理,即对古书断句、标点、注释、翻译等,或在大学教材的文选中,为了保持古籍原貌,必须保留原来的古字;为了便于一般读者阅读和学生学生,因而需要用现代普通话进行注释。在注释时,现在注释家们一般都运用不同的术语把通假字与今字(后起字)区分开来。例如:

若舍郑以为东道主。(王力主编《古代汉语•烛之武退秦师》)注:舍,捨弃,不取(不灭掉),後来写作“捨”。

五侯九伯,女实征之。(同上《齐桓公伐楚》)注:女(rǔ),你,后来写作“汝”。

宣子田于首山。(同上《晋灵公不君》)注:田,打猎,后来写作“畋”。

韩厥俛定其右。(同上《齐晋鞌之战》)注:俛,同“俯”,低下身子。

谁习计会,能为文收责於薛乎?……券徧合,起,矫命以责赐诸民。(同上《战国策•冯谖客孟尝君》)注:责(zhài),债务,债款,后来写作“债”。徧,同“遍”。

鄂侯争之急,辨之疾,故脯鄂侯。(同上《战国策•鲁仲连义不帝秦》)注:辨,通辩。

将之薛,假涂于邹。(同上)注:假涂,借道。涂,通“塗”,途。

上面的注释中,分别用了“A,后来写作B”、“A同B”“A通B”几种术语。这三种术语是有较严格区分的。“后来写作”用来指出前者与后者构成古今字关系,“同”表明二者是异体字关系,“通”则指出后者是前者的本字。初学者完全可以通过这些不同的术语来把这三种字区分开来。

但是,在中学教材注释中,对这三种字的区分却不是很严格的,例如:

秦伯说,与郑人盟。(高中语文第一册《烛之武退秦师》)注:说,同“悦”。

按:应该是古今字关系。

失其所与,不知。(同上)注:知,通“智”。

按:应该是古今字关系。

两涘渚崖之间,不辩牛马。(高中语文第二册《秋水》)注:辩,同“辨”。

按:应该是通假字关系。

距关,毋内诸侯。(同上《鸿门宴》)注:距,通“拒”;内,通“纳”。

按:距与拒为通假关系;内与纳为古今字关系。

显然,中学教材注释与王力的注释有差异。总体来说,就是中学教材对这三种字的区分不是很严格,往往有些混同。这里面当然不排除不同专家对同一文字现象认识上的不一致,但更多的恐怕是从接受对象考虑的。对于中学生来说,不宜把问题讲得这么复杂。因此有意不把它们区分得十分详细。但到了大学阶段,特别是对中文系的学生而言,再不加区分,就有违汉字发展的历史,就不恰当了。这是需要明确指出的。

中学生可以混同这几种字,但大学生、中学教师却不能不区分这几种字。所以我们把这个问题提出来,以引起大家的注意。

。q lo k k l lo o mu l

去咯姐姐咯哦目录 的意思

Lo L定位赛

根据我帮人打的经验

总共10场

4胜6负 青铜1

5胜5负 白银5

6胜4副 白银4

7胜3副 白银3

8胜2负 白银2

9胜1负 白银1

10胜一负可能是白银1也可能是黄金5